実践事例 詳細

取り組みのきっかけ

私たちの法人は、昭和24年設立以来、知的障害施設として事業を行ってきました。若かった利用者も高齢化し転倒が増え身体に障害のある利用者が増えてきました。そんな中、平成18年に重症心身障害児者通園事業を始めることになり、通園事業で知識や技術を身に付け、それを入所支援事業所にも活用していこうと考えました。これが、今回の取り組みを始めたきっかけです。

機能訓練の導入

ここでは、主な取り組みを4期に分けてご紹介します。第1期、2期は、機能訓練の導入期です。

第1期 平成18年・19年

- 通園事業でストレッチなどを開始

- 通園事業の活動に、施設入所支援の利用者や職員が参加。感覚統合や運動療法を実施

- 通園事業の入浴や移乗介護を、施設入所支援の職員とともに実施

第2期 平成20年・21年

- 通園事業の生活介護で数名の利用者を支援

- 通園事業の職員が、施設入所支援利用者の訓練を実施

- 施設入所支援の職員と業者とで、福祉用具を作製

- 通園事業職員による法人内研修会の実施

(介護技術・接触嚥下・ストレッチ)

機能訓練を法人全体に展開

次の第3期は、通園事業で実施していた機能訓練を法人内の他の施設に展開していきました。「機能訓練センター」の前身である機能訓練課も、この期に新設しました。

第3期 平成22年・23年・24年・25年

- 「機能訓練課」を新設。通園事業の担当者を配置して法人全体の動きへ

- 法人委員会として「機能訓練専門委員会」を設置。各施設で委員を任命し事例を共有、育成を目指す

- 施設入所支援の利用者に介護予防訓練や個別訓練を開始

- ストレッチ検定を開始

- 言語聴覚士の訪問指導を開始言語聴覚士の訪問指導を開始

- 国際福祉機器展への職員派遣を開始

ここまでの取り組みにより、次のような成果を得るとともに、課題も見つかりました。

第3期までの成果

- 職員の知識や技術が向上。身体介護への恐怖心が減少し、利用者の変化にも敏感に

- 専門職の指導を写真付きでマニュアル化。職員の理解と技術を均一化

- 言語聴覚士による訪問指導で食事支援が改善。誤嚥性肺炎がほぼ見られなくなった

- 機能訓練と介護予防訓練により、寝たきりになる方が自立歩行可能に

課題

- 訓練や用具、身体状況ばかりに注目し、 利用者の思いや希望への配慮が後回しに なっていないか?

ストレッチ検定について

訪問での理学療法士や作業療法士が作成した訓練メニューを職員が安全かつ一定のレベルで実施することを目的に開始しました。検定では、実際に職員が利用者にストレッチを行い、内容や動きに関する声かけ、痛みや不快感の確認、関節の動きや安全面、事故防止への意識などを見た上で、機能訓練センター所長が合否を確認し、総合施設長が決定します。その際、職員に個別指導が必要な場合は、口頭指導だけでなく、実際にストレッチを体験してイメージを掴んでもらえるよう心がけています。

より充実した機能訓練のために

第4期からは、機能訓練をより充実していく ために取り組んでいます。

第4期 平成26年〜

- 機能訓練課を機能訓練センターとし、理学療法士や看護師などの専門職員を配置

- 施設入所支援で歯科医院と連携。歯科衛 生士による口腔ケアを開始

- 機能訓練センターで摂食嚥下訓練を開始

- 介護リフトや移乗具の導入

- 個別のリハビリテーション計画書を作成

- 介護保険事業への参入

機能訓練センターについて

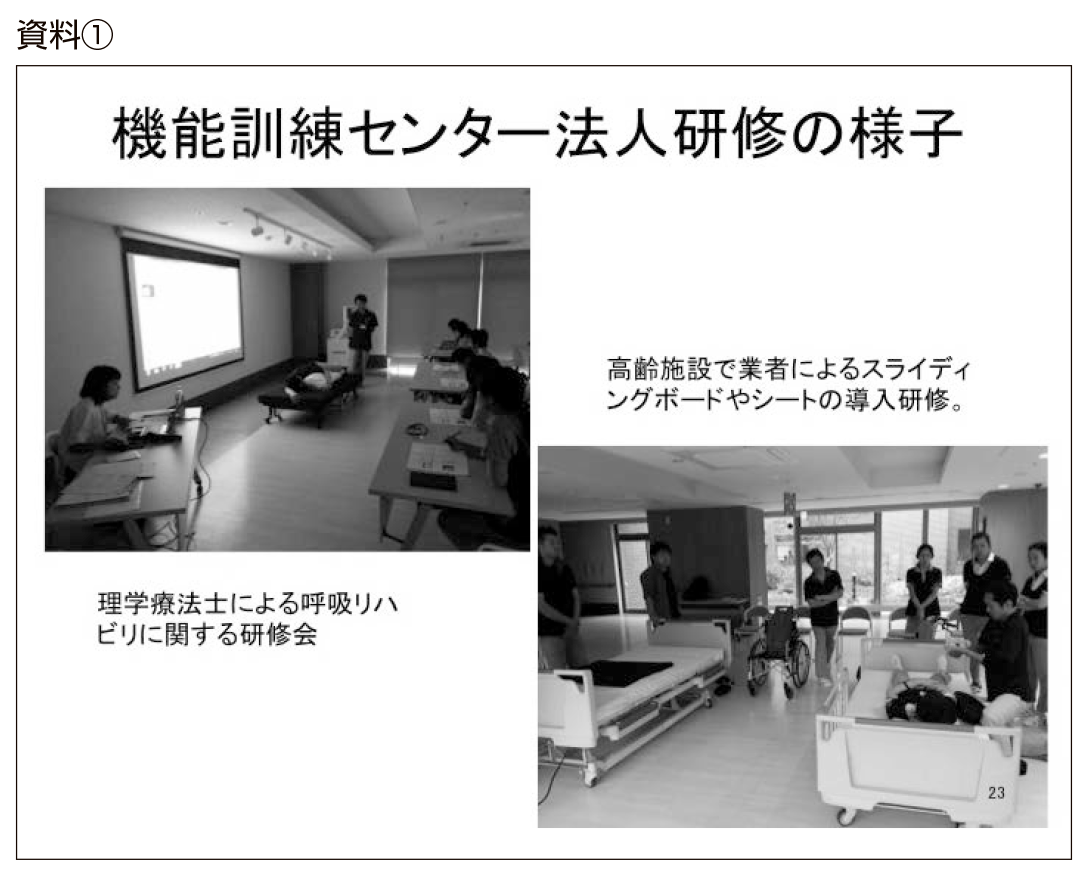

「寝たきりにしない・させない」を目標に、利用者の生活の質を維持できるよう支援する部として、平成26年より機能訓練課を機能訓練センターに改めました。職員と各専門職とが連携し、利用者の残存能力の維持と、必要に応じた福祉器具の導入・開発を行います。また、利用者の希望を実現することを大切に考え、職員とともにリハビリテーション計画を作成し、実施しています。利用者が最後まで自分らしく生きることができるよう、最大限努力しています。資料1は、機能訓練センターによる法人内研修の様子です。

この法人内研修では、机上の学習だけでな、実際に体験してもらうことに重点を置きました。講師として機能訓練専門委員、アドバザーとして機能訓練センターの専門職員を配置し、小研修も実施しています。

ここで大切なのは、研修内容が、実際に支援現場で生かされるかどうかです。当初はリビリや福祉用具の必要性を認識していない場もあったため、研修では丁寧な説明が必要でした。根気強く研修を行った結果、今では多くの現場で欠かせないものとして認識されています。

リハビリテーション計画書について

第3期までに挙がった課題を踏まえ、利用者の希望に配慮した個別のリハビリテーション計画書を作成することにしました。作成方法は次の通りです。

作成方法

- 1. 利用者の要望や特性を、支援職員から理学療法士に伝える

- 2. 理学療法士が、筋力や可動域などの身体評価を実施。生活面はバーセルインデックスを使い、支援職員が評価

⇒専門職と生活支援職員の融合評価 - 3. 理学療法士が計画書を作成

- 4. 利用者に同意を得て実施

- 5. 半年後に再評価

計画書の作成にあたっては、支援職員と理学療法士が一緒に考えることを大切にしました。計画書にもとづく支援の事例を、Aさんのケースでご紹介します。Aさんは、パーキンソン病や脳梗塞、脊柱管狭窄症などを併発しており、食事時も顔が上げられないほど座位姿勢が悪く、歩行時も職員2名の支援が必要でした。短期的な目標として座位姿勢の保持を掲げていましたが、本人から「お気に入りのパン屋に行きたい」との希望をいただいたので、これを実現できるよう、リハビリ計画を立てました。そして、体幹や下肢のストレッチを日課として行った結果、前屈症状が改善し、希望通りパン屋に出かけることができるようになったのです。利用者の思いに寄り添うことの大切さを、改めて感じました。

国際福祉機器展を活用した職員の育成

第3期から始めたこの研修には、これまでにのべ40名ほどが参加しています。研修の趣旨や目的を理解し、多くの情報や学びを持ち帰ることができよう、次の取り組みを行っています。

研修前

- 所属する事業所の支援職員に見てきてほしいものを聞き取る

- 担当する利用者のことを考えて福祉用具について調べる

研修後

- 調べたことや学んだこと、業務の改善点などを自分の事業所だ けでなく法人内に報告

- 会場で配布された資料やサンプルをファイルして閲覧

研修を経て購入した歩行器などは、利用者に大変喜ばれました。

まとめ

10年間の取り組みにより、次のような成果を得るとともに、体制の整備ができました。

- 専門職の配置により、利用者がより早く 生活の場に戻ることができるようになっ た

- 職員の生活支援力が向上

- 国際福祉機器展参加により用具への関心が向上。導入した用具での効果が見られる

- 多職種連携によるチーム支援体制を確立

- 咀嚼や口腔ケアの知識が向上

- 訓練センターで定期的な咀嚼訓練を実施

- リハビリテーション計画書を導入。検定に合格した職員が実施できるよう、理学 療法士がメニューを作成

利用者を最も理解しているのは、生活支援を行う職員です。したがって、職員の知識や経験を増やし、専門職と一緒に考えて実施することが大切です。法人は、職員が安心感と自信を持って支援ができる環境をつくらなければなりません。施設は病院ではなく「生活の場」です。利用者や家族の希望を叶えることで、利用者が自分らしく生活できるよう、これからも支援を続けていきます。